반딧불이

2013.07.03 20:58

§ - 반딧불이 - §

반딧불이는 청정지역에서만 산다.

흔히들 <개똥벌레>라고 불리우는 이 작은 벌레의 서정적 이미지는

< 추억의 호롱불>을 연상케 한다.

반딧불이는 크기가 7 ~18mm의 아주 작은 곤충이다.

어둔 밤에 숲에서 유유자적 뛰노는 반딧불을 보면 우주 비행선 같기도 하고

핸드폰 불빛 같기도 하다. 이 작은 미물의 곤충이 불빛을 발산하면

나도 모르게 여름밤의 추억을 되새김질 하게 된다.

전기불이 없던 시절 시골의 캄캄한 어둠을 밝혀주던 반딧불.

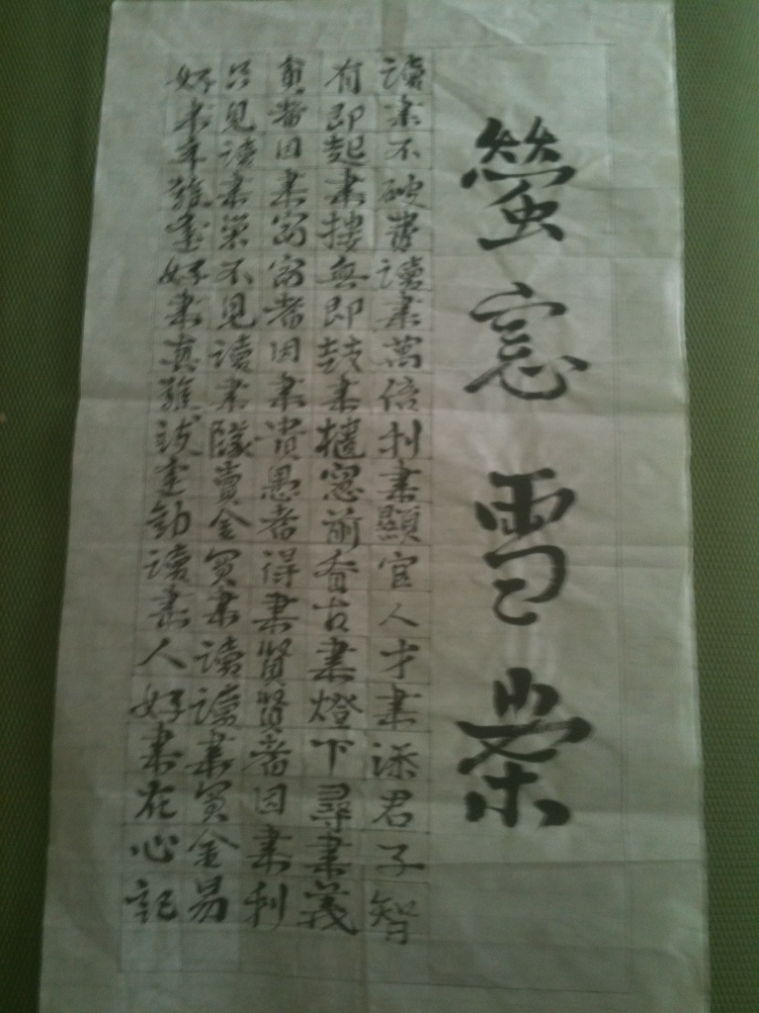

형창설안(螢窓雪案)이란 유명한 글귀가 있다.

호롱불도 켜지 못한 가난한 서생이 어둠 속에서 책을 읽는 모습이 얼마나 아름다운가.

반딧불을 모아 불을 밝히고, 겨울에는 하얀 눈빛 아래서 책을 읽는 모습이다.

간 밤에 책을 읽다 뒷마당에 나가니 반딧불이 뒷숲 여기 저기서 반짝인다.

여름밤 나의 뒷뜰은 반딧불이 세상이다.

마치 크리스마스 츄리를 만들어 놓은 것처럼 환상적인 모습이다.

어둠이 깔리기 시작하면 잔디밭에서 피어오르는 반딧불은

숲의 천정까지 형광의 불빛을 달아 놓는다.

소리없는 불빛 축제다.

형창설안( 螢窓雪案)

< 중국 晉나라의 차윤(車胤)이라는 사람이 반딧불로 글을 읽고,

손강(孫康)이라는 사람은 눈빛으로 글을 읽었다는 고사에서 나온 말이 형창설안이다. >

상기 글은 권학문으로 왕형공(王荊公)이 지은 글이다.

처음 써면서 몇 번 습서할 목적으로 적어둔 것인데

시간이 없어 접어둔 것인데 올려 본다.

◆왜 반딧불이를 개똥벌레라고 부를까?

채근담(菜根譚)에 "腐草는 無光이로되 化學螢하야 而耀采於夏月한다"는 구절이 있습니다.즉, "썩은 풀은 빛이 없지만 화해서 개똥벌레가 되어서 여름날에 빛을 낸다."는 뜻입니다.

우리 선조들은 반딧불이가 개똥이나 소똥에서 생겼다고 생각한 것 같습니다.

이것은 두엄이나 소똥 밑은 습한 곳이라 반딧불이의 성충이 살기에 안성 맞춤입니다.

그래서 개똥벌레라고 불렀다는 견해가 있습니다.

또한 옛날에는 자연환경이 파괴되지 않아 농촌의 시냇가나 습지, 숲 등에서

쉽게 반딧불이가 서식할 환경이였습니다. 그래서

농촌 어디를 가나 여름철 모갯불 피는 밤에는 반딧불을 흔하게 볼 수 있었습니다.

흔하고, 천한 것에 붙이는 "개똥"이라는 접두어를 벌레 앞에 붙여

"개똥벌레"라고 부르지 않았나 판단 됩니다.

사람의 이름에도 "개똥"을 붙여 부르기도 했고,

아무렇게 자란 참외도 "개똥참외"라 불렀으니

이 또한 전래되어 오는 생활습성에서 유래한 이름이 아닌가 생각됩니다.

또한 질병이 많아 단명을 두려워해 튼튼하게 잘 커라고 사람 이름에도 천한 "개똥"을 붙여

"개똥이"라는 이름을 지어 부르기도 했습니다.

오늘날처럼 반딧불이 희귀종이었다면 "개똥"이란 용어를 사용했을가 의문이 남습니다.

반딧불이가 많은 곳은 <생태계 청정지역>으로 보호 받고,

반딧불이가 서식하지 못하는 곳은 환경오염지역으로 판단 되는 요즈음

<개똥벌레>의 생태계 값어치를 옛사람들이 상상이나 했겠습니까?

아. 내가 청정지역에서 살구나. 개똥벌레와 함께 살구나. 그래서

뒷 뜰에서 밤마다 펼쳐지는 개똥벌레의 짝짓기 춤판을 바라보며

어린시절의 그리운 추억에 젖어보곤 합니다.

◆ <반딧불이>의 특징

위 사진처럼 몸은 일반적으로 가늘고 길고 편평하며 크기는 종(種)에 따라 다르지만

보통 7~ 18mm 정도입니다. 배마디 배면 끝 2-3째 마디는 연한 노란색이며

빛을 내는 기관입니다. 머리는 뒷쪽이 앞가슴 밑에 숨겨져 있고, 겹눈은 큰 편이며

더듬이는 톱니 모양의 실처럼 보입니다.

3쌍의 다리와 발목마디는 5 마디로 되어있습니다.

수컷은 딱지날개를 가지고 있고, 암컷은 딱지날개와 뒷날개가 없습니다.

반딧불이의 수명은 얼마나 될가요?

반딧불이의 수명은 15일로 알려져 있습니다. 기껏 2주간의 삶을 위하여

알 →애벌레→ 번데기 → 성충 등의 단계를 거치며 오랜 시간의 진화를 합니다.

반딧불이의 탄생과정을 알아 봅시다.

어른 반딧불이는 열심히 짝짓기를 시도하는데, 반딧불을 반짝거리는 것은

짝을 부르는 신호라고 합니다. 짝짓기 4~5일 후에 밤에 이끼[水草] 위에 300~500개의

알을 산란한다고 합니다. 알은 20~30일 후에 부화하여 애벌레가 되는데

이듬해 4월까지 근 250여일 동안 6회의 껍질을 벗는 과정을 거친답니다.

애벌레는 다슬기를 먹이로 수중생활을 하면서 15~20mm까지 자라납니다.

애벌레는 번데기가 되기 위해서 비가 오는 야간에 땅 위로 올라가서 50여일간

땅속에 번데기 집을 짓고 그 곳에 머물다 40여일 후에 번데기가 됩니다.

최종적으로 6월경 성충으로 탈바꿈을 마치면 배쪽의 꼬리 부분에서 강한 빛을 내며

주로 야간에 짝짓기 활동을 한답니다.

한 번의 짝짓기를 위해서 일생의 삶을 바치는 개똥벌레.

참 신기하기도 합니다.

◆ <반딧불이>의 발광과 미래 활용 가치

<반딧불이>가 빛을 깜밖이는 것은 교미를 하기 위해 암컷이 빛을 내어 위치를 알려

수컷을 유인하는 신호라고 합니다.

특히 빛을 낼때까지의 시간이 종(種)을 구분하는 중요한 특징이 되기도 한답니다.

반딧불이의 발광(發光)은 "루시페라제"에 의해 체액 속에 들어 있는 "루시페린"을

공기중 산소와 반응할 수 있도록 분비할 때 발생한다고 합니다.

이것을 냉광(冷光)이라 하는데 열이 나지 않을 만큼 고효율로 발광물질(發光物質)을

산화시키기 때문에 미래의 산업화에 활용할 가치가 충분히 있다고 봅니다.

빛은 보통 노란색, 황록색이며 파장은 500~600mm 로 밝혀져 있습니다.

수력발전시대, 화력발전시대, 풍력발전시대 원자력발전시대에서 미래에는

반딧불 발광시대가 온다면 얼마나 좋을가요.

◆ 반딧불 추억(追憶)

촌놈 중에 왕촌놈인 나의 유년시절은 호롱불과 초롱불 추억을 가지고 있다.

전기도 없는 여름 밤은 냇가나 바닷가에 나가서 여름 한더위를 씻고,

모갯불 피워놓고, 자욱한 연기 속에서 여름밤 귀신 이야기로 더위를 잊곤 했었다.

넓은 들판이 끝나는 산에서는 도깨비불이 신나게 달리고, 마을 우물 곁에는

동리 아이들이 도깨비불 이야기에 소름이 돋던 여름밤이었다.

여기저기서 반짝거리는 개똥벌레는 하늘의 별처럼 유난히 빛나고 눈부신 것이었다.

반딧불을 호박꽃 속에 넣어 흔들며 놀기도 하였던 추억이 있다.

도시의 산업화와 농촌의 근대화로 반딧불도 이젠 까마득한 동화 속의 이야기가 되었다.

어디 반딧불 뿐인가. 메뚜기도, 잠자리도, 쓰르라미도, 베짱이의 찌르르르 울음 소리도

추억의 멜로디로 사라져 가고 있다고 한다.

말로만 친환경, 생태게 보존 운운 할 뿐....

-- 반딧불 사랑 --

삶은 사랑하다가 죽어버리는 것

반딧불이 처럼

내 언제 사랑의 노란불빛

빤짝거리며

그대 불러 본적 있는가사랑한다고 사랑한다고

유행가처럼 입술에서 맴돌다

곧 꺼져버리는 불빛.

꽁무니가 없어 빤짝일 수 없는 사랑가슴 빈 호수에 파문진 자맥질

이제는 나도

사랑의 환한 불빛으로

그대 곁에 서리.

빤짝 빤짝 그대를 불러 보리라.

( 2013. 6.5. 여름밤. 귀담 )

![Copy of img_11_56992_0[1].gif](http://jinjuhighschool.com/files/attach/images/90445/913/010/bee7863ac286256fb180b0a691f0fe86.gif)

저녁이 되자 개똥벌레들이 모여들기 시작한다.

오늘 잔디에 물을 흠뿍 뿌렸다.

그래서인지 반딧불이 잔디 여기저기서 빤짝거리며 날아 오른다.

반딧불이도 목이 탔는지 축축한 잔디 위 여기저기서 춤을 춘다.

나는 며칠간 반딧불이와 놀았다. 반딧불이가 날아다니는걸 바라보고 있으면

무더운 여름밤도 쉽게 견뎌진다.

밤 늦게까지 펼쳐지는 반딧불이의 짝짓기를 구경할 것이다.

졸시 한 편 남기고 장을 넘깁니다.

<끝>

Comment 2

-

귀담

2013.07.06 12:34

-

귀담

2013.07.08 13:29

- 개똥벌레-아무리 우겨봐도 어쩔수 없네

저기 개똥 무덤이 내 집인걸

가슴을 내밀어도 친구가 없네

노래 하던 새들도 멀리 날아가네

가지마라 가지마라 가지말아라

나를 위해 한번만 노래를 해주렴

나나 나나나나 쓰라린 가슴안고

오늘 밤도 그렇게 울다 잠이든다

마음을 다주어도 친구가 없네

사랑하고 싶지만 마음 뿐인걸

나는 개똥벌레 어쩔수 없네

손을 잡고 싶지만 모두 떠나가네

가지마라 가지마라 가지 말아라

나를 위해 한번만 손을 잡아주렴

아아 외로운 밤 쓰라린 가슴안고

오늘 밤도 그렇게 울다 잠이든다

울다 잠이 든다 울다 잠이 든다.여름밤 더위에 잠못 이루는 밤

개똥벌레 춤추는 뜰악에 나와

숲을 건너오는 빛나는 별을 바라 본다.

친구가 없어도, 말 벗이 없어도

여름밤은 개똥벌레가 내 곁에 있어

외롭지 않네.

훠이 훠이 날아가자

사랑하는 그대 찿아

훠이 훠이 춤을 추자

보름 삶의 짧은 인생

怨없이 후회 없이

등불을 밝혀 보자.

세상 어둔 길 작은 등불켜고

우화등선 될 때까지.

| No. | Subject | Author | Date | Views |

|---|---|---|---|---|

| 375 |

부채(합죽선) 이야기

[4] | 귀담 | 2013.06.16 | 6959 |

| 374 |

궁체정자 작품연습

[4] | 정일헌 | 2015.06.01 | 6901 |

| 373 |

청포도 -- 이육사 / 이명환

[8] | 귀담 | 2013.05.26 | 6879 |

| 372 | 민족의 대서사시 [6] | 전영숙(33) | 2015.03.29 | 6853 |

| 371 |

절차탁마 대기만성

[1] | 귀담 | 2014.02.16 | 6853 |

| 370 | 도정 권상호교수 한자철학#1 [1] | 귀담 | 2013.12.09 | 6829 |

| 369 |

소동파의 한식첩

[5] | 귀담 | 2014.05.26 | 6827 |

| 368 |

빗살무늬 토기 항아리

[2] | 목향 | 2015.05.08 | 6822 |

| 367 | 서예세상 : 도정 권상호 교수 [1] | 귀담 | 2013.12.09 | 6776 |

| 366 | 베로니카의 <그리운 금강산> / 방준재 [3] | 귀담 | 2013.06.09 | 6766 |

| 365 |

금문으로 쓴 한시

| 귀담 | 2013.02.12 | 6744 |

| » |

반딧불이

[2] | 귀담 | 2013.07.03 | 6708 |

| 363 |

도연명의 잡시 한 편 쓰다

[1] | 귀담 | 2014.02.02 | 6707 |

| 362 |

淸夜吟 청야음

[2] | 귀담 | 2013.09.29 | 6704 |

| 361 |

四字成語 --- 알묘조장 謁描助長이란.

[3] | 귀담 | 2013.08.21 | 6657 |

| 360 |

백두산트래킹 -- 이병소(33)

[3] | 귀담 | 2013.08.16 | 6649 |

| 359 | 한글 기초 --- 원필과 방필 | 귀담 | 2014.01.05 | 6642 |

| 358 | 한방에 끝내는 한자부수 [2] | 귀담 | 2014.01.12 | 6638 |

| 357 | 판본체 [ ㅅ ] 과 [ ㅇ ] 필법 [2] | 귀담 | 2014.01.05 | 6613 |

| 356 | 초서작품 [3] | 귀담 | 2014.05.11 | 6524 |

| 355 |

玄潭 曺首鉉 선생 서예 전각 전시회

[1] | 귀담 | 2013.06.01 | 6385 |

| 354 | 난초 향기 [4] | 목향 | 2014.03.13 | 6356 |

| 353 |

일신 또 일신 --日新 又 日新

[1] | 귀담 | 2013.10.25 | 6343 |

| 352 |

와! 이건....신이다

[1] | 전영숙(33) | 2013.08.03 | 6302 |

| 351 |

고구마 --- 전영숙 (33회)

[8] | 귀담 | 2013.10.01 | 6240 |

| 350 |

유상곡수(流觴曲水) 하던 신라 포석정

[1] | 귀담 | 2013.11.08 | 6220 |

| 349 | 대우주-- 외계 은하들 [5] | 귀담 | 2013.08.18 | 6202 |

| 348 |

세기의 대결 10번기

[2] | 귀담 | 2014.01.30 | 6201 |

| 347 | 진주유등축제와 서울유등축제 [3] | 목향 | 2013.08.13 | 6187 |

| 346 | 석재 서병오선생 추모전 관람 [3] | 귀담 | 2013.11.13 | 6177 |

독립기념일 연후다.

어제는 가게 타일 공사를 했다.

5년전에 붙인 바닥 타일이 일어나 이번 연후에 작심하고 마무리했다.

지난달에는 현관 출입구와 뒷뜰로 나가는 입구에 타일 작업을 끝냈다.

사랑하는 나의 벗 "라면"을 잃고나서 좀 세심해진 자신을 보고 놀란다.

모든 사물을 깊히 보고, 문제가 없는지 관찰한다.

"라면"도 내가 조금만 유심히 관찰했으면 잃지 않았을런지도 모른다.

큰 비가 내리기전에 집 주위에 홈을 메꾸고 흙을 돋구어

빗물이 지반을 침투하지 못하도록했다.

여러 동문들은 자신의 주위가 어떤지요?

항상 유심히 관찰하고, 사전에 문제를 차단하세요.

살아가는 지혜입니다.

"라면"이 나에게 남기고 간 선물입니다.

내 솜씨 어떤가요?

가계 바닥 타일 공사

뒷뜰 입구 타일 공사

현관입구 타일 공사

올해는 노무자 일이 끝났다. 타일리스터 만세!!